Diaryカテゴリ

ショッピングカート

カートは空です。

商品カテゴリ一覧

|

ホーム |

Diary

Diary

記事検索

Diary:313件

ほ場で実施勉強会

秋の有機茶園

グランプリ受賞

三重県にて勉強会

養生煎茶で作るレモン緑茶

粉末煎茶で冷たいお茶

新茶せいふう

おくみどり

もうすぐ新茶!

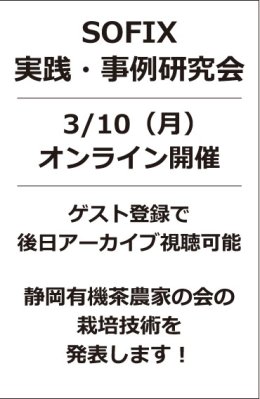

有機茶栽培の発表_オンライン研究会にて

当会の有機栽培技術を発表します!

茶園視察(静岡市有機茶検討会)

有機茶栽培の勉強会

有機茶シンポジウム

みどりのセミナー(ビオファジャパン)より

ビオファジャパン/10/25(金)~27(日)東京ビッグサイト

秋はお茶がおいしい季節

すぐできる!粉末煎茶の冷茶

急須でいれる冷たいお茶

初夏の味覚 “せいふう”の氷出し

|

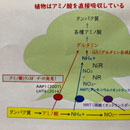

有機栽培は、土壌の物理性が整っているっことが前提です。

有機栽培は、土壌の物理性が整っているっことが前提です。

1.ぐいのみに2gのせいふうの茶葉を入れます。

1.ぐいのみに2gのせいふうの茶葉を入れます。 2.砕いた氷をのせます。小匙1杯の水をかけます。

2.砕いた氷をのせます。小匙1杯の水をかけます。 3.氷が溶けきらないうちにいただきます。(指で氷を押さえて茶葉が口に入らないように、最後の一滴までいただきます)

3.氷が溶けきらないうちにいただきます。(指で氷を押さえて茶葉が口に入らないように、最後の一滴までいただきます)

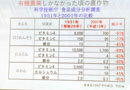

これは、どのような害虫に、どのようなBT剤(人畜に対して安全性の高い自然界から見つけられた成分による殺虫剤)が効果があるのか。有機栽培に使用可能なBT剤の研究です。

これは、どのような害虫に、どのようなBT剤(人畜に対して安全性の高い自然界から見つけられた成分による殺虫剤)が効果があるのか。有機栽培に使用可能なBT剤の研究です。 これらは、茶に発生する病害です。 これらの病害に対しては、品種で対応できるように研究が進められています。

これらは、茶に発生する病害です。 これらの病害に対しては、品種で対応できるように研究が進められています。  「さえあかり」と「せいめい」という茶品種が、病害抵抗性が強く、雑菌剤「ゼロ」栽培が期待されるという研究報告でした。

「さえあかり」と「せいめい」という茶品種が、病害抵抗性が強く、雑菌剤「ゼロ」栽培が期待されるという研究報告でした。