Diaryカテゴリ

ショッピングカート

カートは空です。

商品カテゴリ一覧

|

ホーム |

Diary

Diary

記事検索

Diary:313件

ティーペアリング

2月のほんやまの有機茶園

ほんやま1.5(イッテンゴ)

謹賀新年

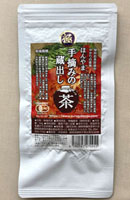

ほんやま産の手摘みの熟成茶

常滑の窯元

和菓子が人気!スイスから

秋晴れの有機茶園

林金次語録~基本を尊ぶ~

静岡県のお茶の研究

有機栽培のミント緑茶

茶カテキンがコロナ不活性化に効果

紅茶の製造

遅れ芽

みどりの食料システム戦略

新茶を飲んで元気になりましょう!

ほんやまのお茶刈り

藤枝市すけむねの有機茶園

新茶の茶畑

今年は早い、新茶直前!

|