Diaryカテゴリ

ショッピングカート

カートは空です。

商品カテゴリ一覧

|

ホーム |

Diary

Diary

記事検索

Diary:313件

父の日におすすめの贈り物

新茶の粉末煎茶

一番茶の次は田植えです

一家でお茶刈り

りょうごうちの有機茶園

すけむねの有機茶園

新茶直前!生態系を守るお茶づくり

茶がらの佃煮

玉緑茶(ぐり茶)

免疫力を高めましょう

緑茶でうがい

スイスでお茶いれ

お茶とお花

あけましておめでとうございます

横浜で養生煎茶の試飲会

試飲会のご案内12月22日(日)

12月の有機茶園

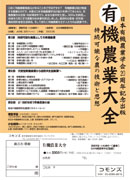

有機農業大全

ウィーンでお茶会

秋の虫

|

更になんと!土壌の下には磁場を組み、埋め込んでいます。養分の吸収には、土の粒子にプラスイオン、マイナスイオンの働きが関係してくるのすが、そういった働きを高めるための工夫です。

更になんと!土壌の下には磁場を組み、埋め込んでいます。養分の吸収には、土の粒子にプラスイオン、マイナスイオンの働きが関係してくるのすが、そういった働きを高めるための工夫です。