Diaryカテゴリ

ショッピングカート

カートは空です。

商品カテゴリ一覧

|

ホーム |

Diary

Diary

記事検索

Diary:313件

香る緑茶のスパゲッティ

秋の有機茶園

肥料工場の視察

微生物の勉強

エピガロカテキンガレート

有機栽培の粉末茶

お茶の成分に寿命を延ばす効果!

もう来年の茶づくりが始まっています!

有機栽培の粉末煎茶。これからの季節には冷茶で!

手摘み玉露

新茶で元気!

まだまだ新茶の収穫製造中!

新茶の状況

2017年新茶

新茶のご予約承り中!

2017年産の新茶

両河内の有機茶園

新茶前ほんやまの有機茶園

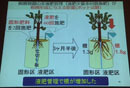

お茶の研究成果発表会

花粉にべにふうき

|