Diaryカテゴリ

ショッピングカート

カートは空です。

商品カテゴリ一覧

|

ホーム |

Diary

Diary

記事検索

Diary:313件

ご存じですか?4月8日はおからの日

家庭でできるアップサイクル食品

酒かす

お茶による新型コロナウィルスの不活化効果の研究に期待!

粉末の有機茶3種の焼き菓子

緑茶クッキー

あけましておめでとうございます

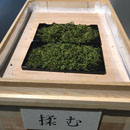

お茶の製造工程

お茶でコロナ無害化の研究

お茶と食べ物

11/30(月)本日、セミナー開催です

東京ハーヴェスト2020.開催中!

粉末ほうじ茶の試作

秋のお仕事

有機栽培のほうじ茶

オリエンタルグリーン

急須で作る冷たいお茶

お茶の葉の冷ややっこ

梅雨どきもおいしいお茶で爽やかに!

スマホサイト

|